紫外光电探测器在目标跟踪、火灾预警、环境检测等领域具有重要的应用价值。然而,目前主流的固态紫外光电探测器主要依赖于宽禁带半导体材料,如氮化镓、氧化镓等,但这些材料在高质量外延生长及p型掺杂等关键工艺方面仍面临挑战,限制了紫外光电探测器的发展。因此,探索基于新材料和新结构的紫外光探测技术,突破材料带隙的限制具有十分重要的意义。

近日,复旦大学光电研究院/材料科学系褚君浩院士团队王建禄教授、黄海青年研究员,联合方晓生教授在国际重要学术期刊Nature Communications发表研究论文,报道了一种基于势垒调控的新型深紫外光探测器。研究团队设计并制备了二维范德华异质结器件光电探测器,器件采用具有高迁移率和低暗电流的少层二硫化钼材料作为电荷传输层,宽光谱响应的石墨烯作为光吸收层,并在二者之间引入六方氮化硼作为势垒介质层。通过光谱响应与界面势垒高度测量,发现器件的光谱响应截止波长由界面势垒高度决定,而非传统的材料带隙。这一发现突破了半导体材料带隙对光谱选择性的限制,实现了基于常规带隙半导体材料紫外光的选择性探测,为规避材料生长与掺杂工艺瓶颈提供了全新策略。

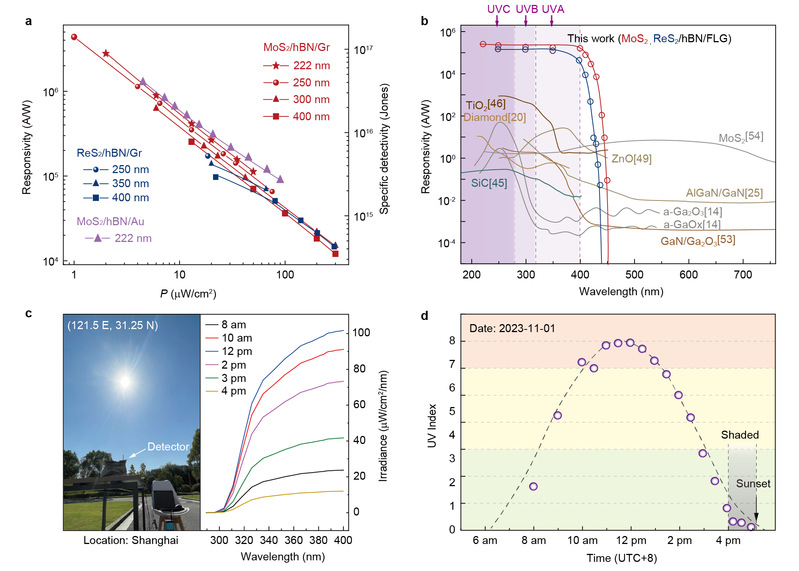

该器件在250 nm紫外光照(光强1 μW/cm²)下,表现出高达4.4×10⁶ A·W⁻¹的光响应率和1.4×10¹⁷ cm·Hz⁻¹/²·W⁻¹的探测率,器件对450 nm可见光的抑制比(R250/R450)超过10⁶。这一性能远优于众多宽禁带半导体紫外光电探测器。凭借超高探测灵敏度,该器件可用于高精度紫外功率测量,其最小可探测紫外辐射强度低至0.1 μW/cm2,相比现有基于热探测机制的商业功率计,灵敏度提升了一个量级。此外,该器件还可以应用于日照紫外强度测量、电弧放电监测和火焰探测等领域。研究团队通过实验验证,基于该器件测量的日照紫外指数与气象机构发布的数据高度吻合,进一步验证其在实际应用中的可行性。

值得注意的是,该研究还探索了势垒调控光电探测方案的普适性。研究团队利用不同的光吸收层、介质层及电荷传输层材料制备器件,进一步拓展了该技术的适用范围。其中,光吸收层可替换为金属薄膜(金、钯等),势垒层可替换为原子层沉积生长的氧化铝等,电荷传输层也可替换为二硫化铼等其他性能优异的二维半导体材料。通过调节材料功函数实现界面势垒高度调控,研究团队成功将器件的光谱响应截止波长从450 nm缩短至300 nm,实现了日盲紫外的选择性探测。这一成果不仅验证了势垒调控机理的广泛适用性,也为进一步优化器件性能、开发大规模紫外光电探测器阵列奠定了重要基础。

复旦大学光电研究院博士生李湘和青年副研究员李自清为论文共同第一作者,王建禄教授、黄海青年研究员和方晓生教授为论文通讯作者。研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、上海市科学技术委员会科技创新行动计划项目的支持。

原文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-56886-8

图1. (a)势垒调控的紫外光探测器响应率、探测率与入射光强的关系;(b)与宽带隙半导体紫外光电探测器的性能参数对比;(c)不同时刻的日照紫外光谱测量结果;(d)测得的紫外指数数值与气象数据(虚线)对比