随着人工智能和大数据的飞速发展,信息处理器件在算力与功耗方面面临日益严峻的挑战。传统晶体管器件发展的摩尔定律正逐渐逼近其物理极限,迫切需要在器件架构和材料体系上实现新的突破。发展非冯·诺依曼架构的神经形态计算机制,被认为是提升算力密度与能效比的重要方向。离子迁移型半导体材料因其具备可控的离子迁移特性,在模拟生物突触与神经元功能方面展现出独特优势,近年来受到高度关注。特别是这类材料兼具光电响应能力与离子电导调控特性,为构建类人工视网膜的光电感知与计算一体化器件提供了有力的材料基础。

近期,复旦大学光电研究院褚君浩院士、王建禄教授与黄海青年研究员团队围绕二维硫(硒)代磷酸盐半导体材料的离子导电调控特性、仿生物神经可塑性及智能光电感知与图像处理等方向,开展了深入系统的研究,取得了一系列重要科研进展。相关成果先后发表在Nat. Commun.,Adv. Mater., Device,Adv. Funct. Mater., ACS Nano等国际知名学术期刊上,受到学术界的广泛关注。

团队以新型二维半导体材料——硫(硒)代磷酸盐为研究对象,系统揭示了其半导体特性与离子导电行为。通过调控外加电场、温度及光照条件,研究了多物理场对材料中离子迁移行为的影响,并结合扫描电子显微镜、电子散射能谱以及开尔文探针力显微镜等多种表征技术,对离子迁移过程进行了深入分析,阐明了其动力学机制及调控策略。在此基础上,利用离子定向迁移引发的表面电势梯度及其对金属-半导体接触势垒的调控作用,团队构建了具有可调整流比与可重构导通方向的面内同质结器件。进一步探索表明,该类器件在光电流方向可调的光伏响应器件、整流器件及逻辑器件等领域展现出重要应用潜力,相关研究成果发表于Device 3,100712 (2025)。

在神经形态器件方面,研究发现通过施加不同强度与方向的电场,可有效调控器件中的离子迁移行为,从而实现器件阻态的精细调节。该过程不仅可以实现电导增强,也可表现出电导抑制行为,展现出类似生物神经突触的可塑性特征。在结构简单的两端器件中,研究人员通过控制施加偏压脉冲的个数,实现了高达8000个(13 bit)连续可调阻态,为高精度的神经形态计算提供了关键器件支持,并在图像识别、语音识别等应用中表现出极高的识别准确率(Adv. Funct. Mater. 2504017 (2025))。更进一步地,研究还发现,在恒定偏压条件下,通过调节入射光照强度,同样可以实现对器件阻态的调控。该器件表现出弱光增强、强光抑制的光响应行为,具有明显的强度依赖特性。因此,通过不同强度的光脉冲刺激,成功实现了全光调控的神经突触可塑性行为,为构建全光调控神经器件奠定了基础。研究人员基于器件在不同波长下的光调控行为,开发了一种三通道卷积神经网络,有效提升了对彩色图像数据集的识别准确率,相关成果发表在Adv. Mater. 37, 2502254 (2025)。

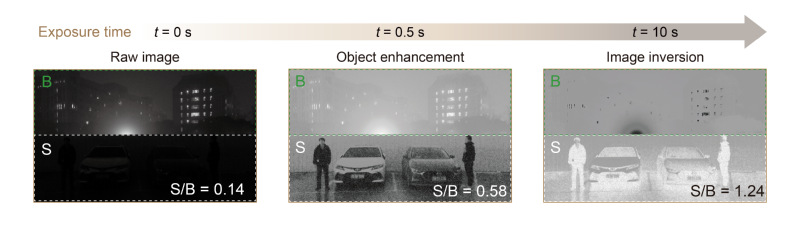

图1. 铜铟磷硫光电探测器用于传感器内图像处理效果演示

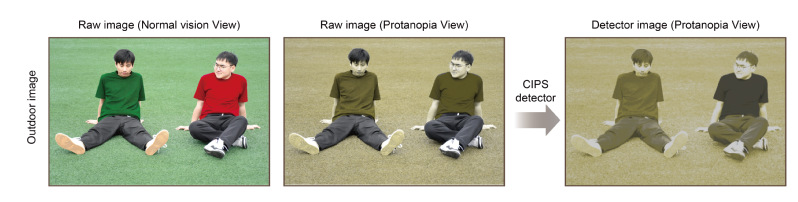

此外,研究团队还基于光照条件下离子与电子的协同调控机制,开发出一种光响应特性受入射光波长和强度调控的二维光电探测器阵列。凭借其独特的光响应特性,可在传感器层面实现图像内处理,包括图像增强与图像变换等功能(图1)。实验结果表明,该器件可通过有效抑制强背景信号,将图像信号的背景比提升至原始的 8.8 倍,并显著降低图像噪声,实现强光干扰环境下对微弱信号的高效探测。进一步研究发现,该探测器在红光与绿光波段展现出显著差异化的光响应特性。基于这一特性,研究人员提出并验证了一种面向红绿色盲视觉辅助的图像增强策略,可将红绿图案的对比度提升高达 43%,为色觉缺陷人群在色彩辨识方面提供了一种器件级辅助路径(图2)。该新型二维光电探测器不仅具备优异的图像处理能力,也为构建类生物视觉系统与未来智能视觉感知技术提供了新思路,相关成果发表在Nat. Commun.16, 7096 (2025)。

图2. 铜铟磷硫光电探测器用于辅助红绿色盲进行图像辨别

复旦大学光电研究院博士生钟志鹏、庄业照,硕士研究生杨千逸、程鑫为系列文章的第一作者,王建禄教授、黄海青年研究员为通讯作者。研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、上海市科学技术委员会科技创新行动计划项目的支持。

相关论文链接:

1. Nat. Commun. 16, 7096 (2025): https://doi.org/10.1038/s41467-025-62563-7

2. Adv. Mater. 37, 2502254 (2025): https://doi.org/10.1002/adma.202502254

3. Device 3,100712 (2025): https://doi.org/10.1016/j.device.2025.100712

4. Device 3,100846 (2025): https://doi.org/10.1016/j.device.2025.100846

5. Adv. Funct. Mater. 2504017 (2025): https://doi.org/10.1002/adfm.202504017

6. ACS Nano 17, 12563 (2023): https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.3c02406