——科学背景——

在电子器件领域中,p型半导体材料稀缺且高性能者匮乏,难以匹配n型材料在低功耗器件中的应用需求,二者在CMOS 器件中的性能失衡严重制约电路性能提升。在众多新型p型半导体材料中,三维锡基钙钛矿优势显著,其环境友好,本征空穴迁移率高,在高性能p型薄膜晶体管(TFTs)领域展现出巨大潜力。不过,目前三维锡基钙钛矿仍面临显著挑战:结晶动力学过快且难以调控,导致薄膜结晶无序、缺陷密度高;Sn2+易氧化为Sn4+引发非必要p型自掺杂,载流子浓度过高致使晶体管栅极调制能力弱化,综合性能指标难以满足实际应用的技术标准。

当前,为提升器件性能与稳定性,多数研究通过向三维锡基钙钛矿中引入大阳离子(例如PEA+)进行结构调控,以构筑低维相。然而,该策略往往难以按化学计量比精准生成目标钙钛矿结构,反而易形成多n值结构共存的局面;不同维度结构的共存会进一步诱发薄膜结构无序及缺陷密度升高,最终导致器件稳定性退化并伴随显著滞后现象——即便在充氮手套箱(含微量氧气)环境下储存,器件性能仍会衰减。因此,欲获得高迁移率、高稳定性的晶体管,需精准调控结晶动力学,以实现预期的晶体取向,提升锡基钙钛矿薄膜的稳定性。

——创新成果——

复旦大学光电研究院的褚君浩院士/李文武教授团队提出创新的阴阳离子协同调控策略,为突破三维锡基钙钛矿晶体管的性能瓶颈提供了新的解决思路。该策略通过引入2-噻吩乙胺硫氰酸盐(TEASCN)实现调控:TEA+中噻吩环尺寸较苯环更紧凑、分子体积更小,与Sn-I 八面体堆叠更紧密,且硫原子与无机层形成强配位作用以缩短层间距;伪卤素SCN-则诱导形成双层准二维钙钛矿中间相。二者协同调控改善了锡基钙钛矿的形貌和结晶度,促进了界面及钙钛矿层内的载流子传输特性,并显著降低了锡基钙钛矿薄膜中Sn4+的浓度,进而减少了缺陷密度。引入TEASCN 的三维钙钛矿TFTs 表现出超过60cm2V-1s-1的平均空穴迁移率和超过108以上的电流开关比,在充氮手套箱中储存30天后,未封装的TFTs仍保持初始迁移率的84%,凸显出优异的稳定性。

这项研究成果以“Tailoring Tin-based Perovskite Crystallization via Large Cations and Pseudo-Halide Anions for High Mobility and High Stable Transistors”为题,发表于国际著名学术期刊《Science Advances》上。李文武教授为论文通讯作者,博士生吴燕秋为论文第一作者。

——图文解读——

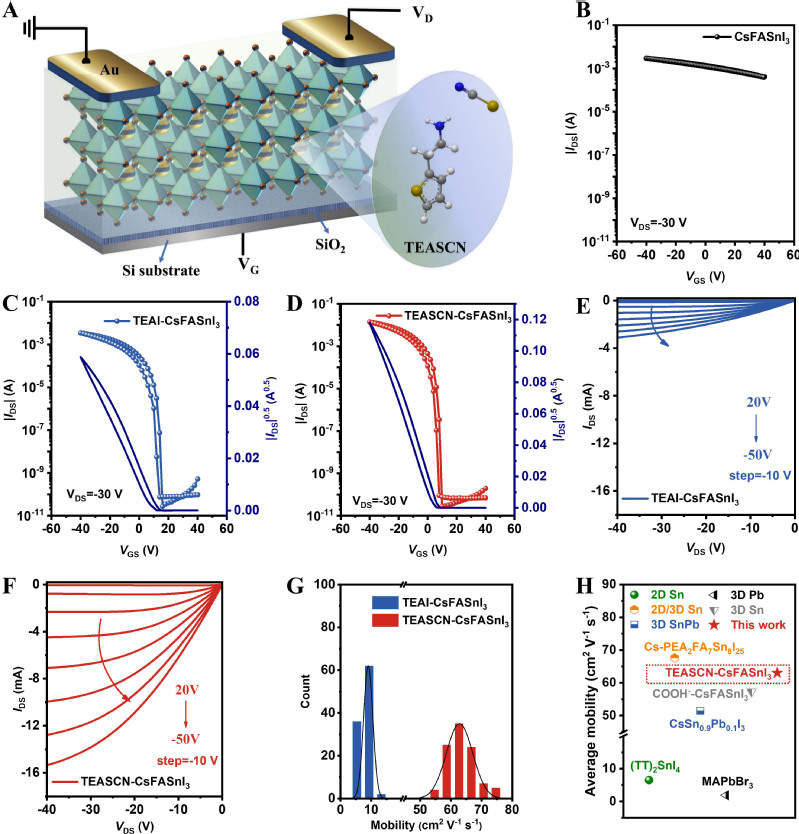

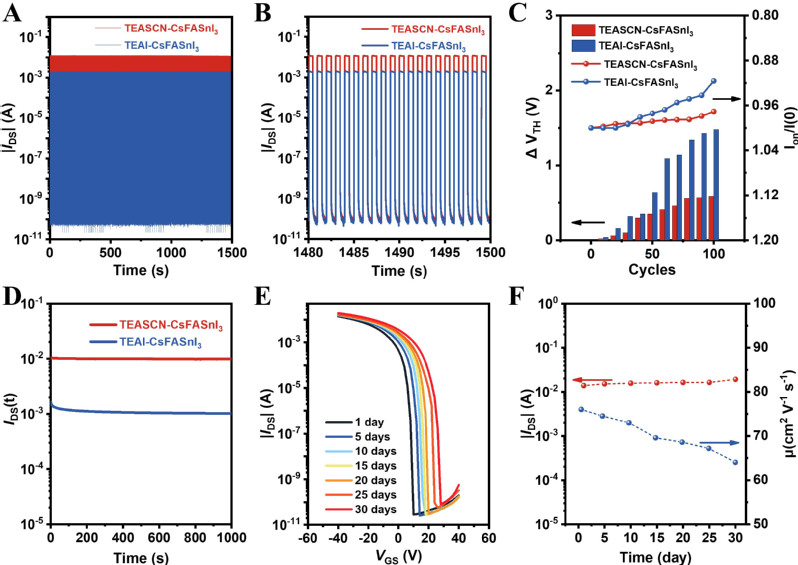

图1. 通过TEASCN调控的锡基钙钛矿晶体管的性能、可重复性及其与其他类型晶体管的电学性能对比。

研究团队对比了引入TEASCN前后的锡基钙钛矿晶体管性能,结果显示,由于CsFASnI3薄膜结晶速度过快及Sn2+易氧化的特点,基于该组分的晶体管的栅极调控能力较弱;相比之下,引入TEASCN 的锡基钙钛矿晶体管迁移率最大值可高达74cm2V-1s-1,电流开关比为2.1×108,阈值电压明显降低,表明TEASCN的引入有效调控了锡基钙钛矿的结晶动力学。引入TEAI 的晶体管虽性能较 CsFASnI3有所提升(迁移率达12cm2V-1s-1,开关电流比1.6×107),但显著低于引入TEASCN的器件,这一差异凸显出TEA+与SCN-的协同作用至关重要。除此之外,研究团队还对多个器件迁移率进行统计,结果显示,100 个器件的迁移率平均值超过60 cm2V-1s-1。与已报道的钙钛矿晶体管对比,该策略制备的钙钛矿晶体管在迁移率和开关比上表现突出,位于当前顶尖p型钙钛矿晶体管行列。这些结果表明,TEASCN 的引入能有效提升锡基钙钛矿晶体管的电学性能与器件一致性。

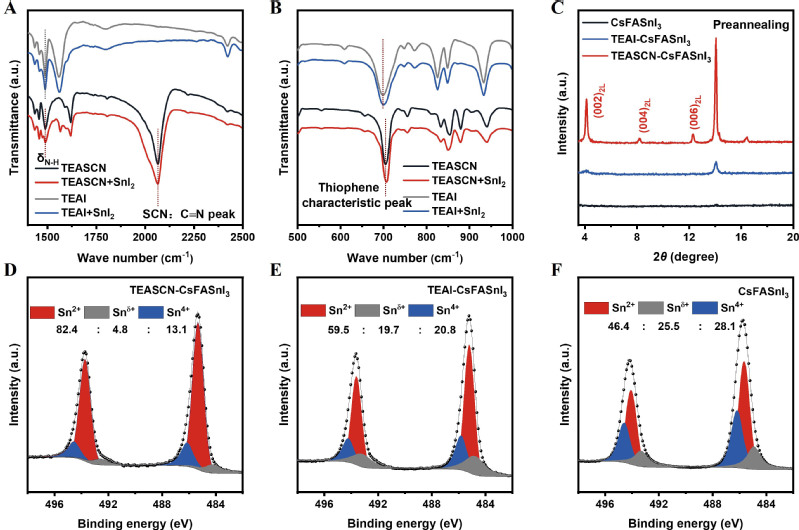

图2. TEASCN与SnI2的相互作用及钙钛矿中Sn2+氧化抑制。

为揭示上述性能提升的内在机制,研究团队通过傅里叶变换红外光谱(FTIR)、X 射线衍射(XRD)、X 射线光电子能谱(XPS)及飞行时间二次离子质谱(TOF-SIMS),深入探究了TEASCN与SnI2的化学相互作用及对Sn²⁺氧化的抑制机制:FTIR显示,TEASCN中SCN-的C≡N 键振动峰与SnI2作用后红移,噻吩环的C-S键振动峰也出现位移,表明二者存在较强分子间相互作用,噻吩环和SCN-均与Sn2+形成配位,协同稳定Sn2+;XRD表明,引入TEASCN的钙钛矿薄膜在退火前形成n=2 的低维中间相,为三维钙钛矿定向生长提供充足模板,助力结晶取向调控;XPS 数据显示,纯CsFASnI3薄膜中Sn4+占比28.1%,引入TEASCN后降至13%,抗氧化效果显著;TOF-SIMS证实,SCN⁻可促进TEA+在薄膜表面富集,增强水氧阻隔。对比来看,引入TEAI的薄膜 Sn4+占比20.8%,因缺乏SCN-协同,效果相对较差,凸显了TEA+与SCN-协同作用的关键意义。

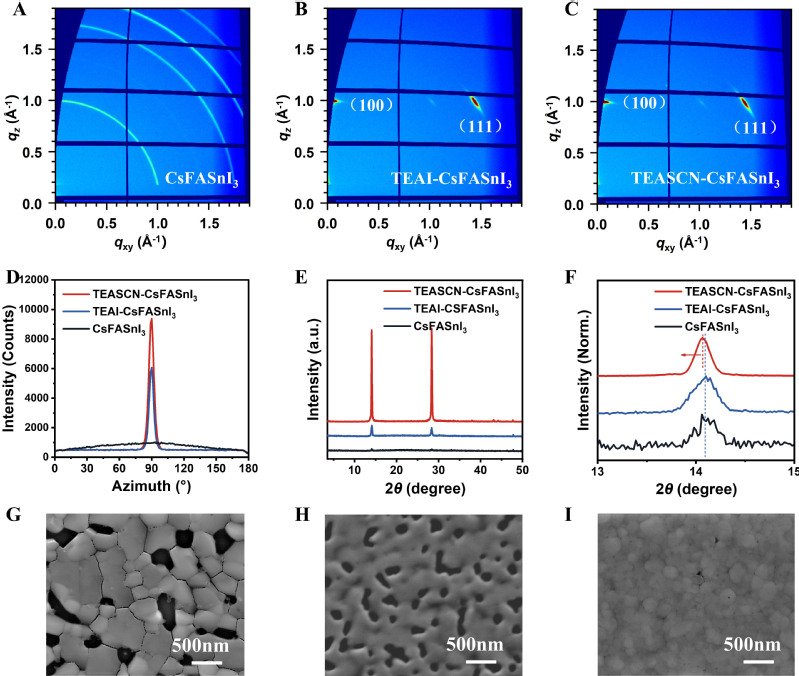

图3. 引入TEASCN后,钙钛矿薄膜的取向、结晶度和形貌均改善

在此基础上,研究团队进一步通过掠入射广角 X 射线散射(GIWAXS)、XRD和SEM等手段表征了薄膜的取向性、结晶度和形貌:GIWAXS显示CsFASnI3薄膜在q=1 Å−1附近的(100)3D晶面衍射信号较弱且分散,引入TEASCN后衍射信号增强。对此信号进行环积分,引入TEASCN的薄膜在80°~100°的衍射强度高于CsFASnI3薄膜,表明其更集中于面外取向;XRD 表明引入TEASCN的薄膜(100)衍射峰强度显著高于其他两种,且3D主峰小角度偏移显示SCN⁻掺入晶格;SEM分析表明CsFASnI3薄膜覆盖差、多孔洞,引入TEASCN后薄膜覆盖率提升、孔洞减少、均匀性最佳。

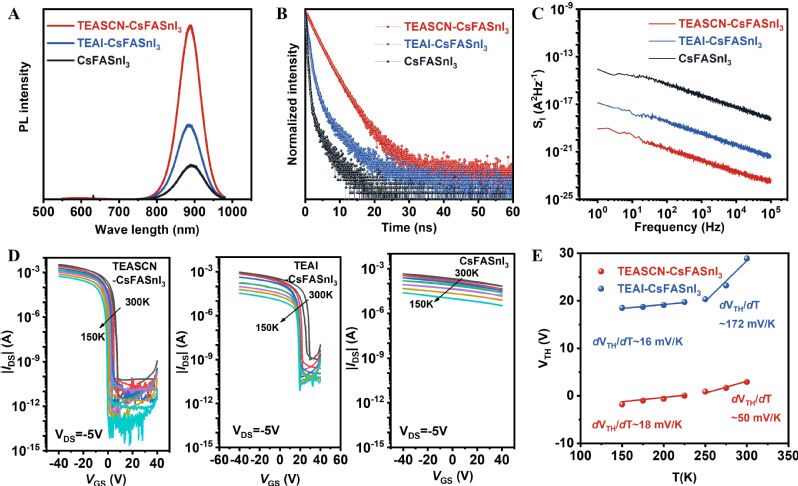

图4. 锡基钙钛矿晶体管中抑制的缺陷密度

为明确TEASCN对缺陷的调控效果,研究团队通过光致发光(PL)、时间分辨光致发光(TRPL)、低频噪声测试及变温电学测试等手段,探究了锡基钙钛矿薄膜及器件的缺陷密度抑制情况:引入TEASCN后,薄膜的PL 强度增加、TRPL寿命增加,表明锡基钙钛矿薄膜中的非辐射电荷复合被有效抑制,材料中的缺陷密度降低;低频噪声测试显示,引入TEASCN的器件噪声电流及归一化功率谱密度(PSD)较低,且电压依赖性更均匀,表明该策略有效抑制了器件中的缺陷,减少了因缺陷捕获和释放载流子导致的电压波动,提升了器件性能的稳定性。变温测试得出的缺陷密度说明,引入TEASCN的器件缺陷密度(1.086×1014cm-2eV-1)显著低于引入TEAI的器件(3.741×1014cm-2eV-1),凸显了SCN⁻在降低缺陷密度方面的关键作用,进一步证实TEASCN 能更有效地钝化缺陷,为器件高性能提供了结构保障。

除电学性能外,研究团队还评估了器件的稳定性(由于基于CsFASnI3组分的晶体管不具备开关特性,仅评估了引入TEASCN和TEAI的器件):连续1500次开关循环测试显示,TEASCN器件电流响应更均匀,稳定性更高;循环转移曲线测试表明,TEASCN器件经过100 次扫描后性能几乎无变化,体现出良好的可靠性;偏压稳定性测试中(VGS = VDS = -30 V,1000 s),TEASCN器件输出电流保留率达97%,远高于TEAI器件的63%,说明其界面俘获效应更弱;长期存储测试显示,未封装的TEASCN器件在氮气环境中放置30天后,迁移率仍保留初始值的84%,而TEAI器件15天后性能便显著退化,凸显TEASCN对器件长期稳定性的提升作用。

图5. 锡基钙钛矿晶体管操作稳定性和环境稳定性

——科学总结——

本研究通过在三维CsFASnI3钙钛矿中引入TEASCN,成功制备出高迁移率、高稳定性的锡基钙钛矿薄膜晶体管。TEASCN与SnI2间的强键相互作用可有效抑制Sn2+氧化为Sn4+,降低缺陷密度并延长载流子寿命;同时诱导形成双层准二维中间相,调控结晶动力学,促进钙钛矿高取向生长,改善薄膜形貌与结晶度,进而实现高效载流子传输。优化后的器件平均迁移率超过60 cm2V-1s-1,且在氮气环境中可维持稳定性能长达30天,为高性能、高稳定性钙钛矿TFTs的研发提供了重要技术路径与理论支撑。

文章信息:Yanqiu Wu, Feng Yuan, Shuzhang Yang, Enlong Li, Wunan Wang, Yu Liu, Xiaomin Yang, Jincheng Wen, Lina Hua, Yingguo Yang, Yusheng Lei, Junhao Chu, Wenwu Li*, Tailoring Tin-based Perovskite Crystallization via Large Cations and Pseudo-Halide Anions for High Mobility and High Stable Transistors. Science Advances, 11, eadv4138 (2025).

原文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adv4138